Cookie Hinweis – Kurz & Kompakt

-

- Cookies sind Textdateien, die dazu dienen, Informationen über Aktivitäten und Einstellungen auf der Website zu speichern.

- Cookies dürfen beim Aufruf einer Website nur dann ohne Einwilligung gesetzt und ausgelesen werden, wenn dies unbedingt erforderlich ist („technisch notwendige Cookies“).

- Für alle „technisch nicht notwendigen Cookies“ muss eine vorherige Einwilligung eingeholt werden.

- Ein Cookie Hinweis in Form eines Banners ist ein Pop-up-Fenster, welches beim Aufruf einer Website über den Einsatz von Cookies belehrt und eine Auswahl über die Einwilligung/Ablehnung enthält.

- Bei der Gestaltung eines Cookie-Banners ist darauf zu achten, dass die Hinweise übersichtlich, informativ und nicht irreführend erteilt werden.

- Bei Verstößen drohen Sanktionen wie Bußgelder, Abmahnungen oder Schadensersatzforderungen von Privatpersonen.

Cookie Hinweis rechtssicher verwenden

Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die von einer Website, die der Nutzer besucht, auf dem Computersystem des Nutzers gespeichert werden. Ruft ein Nutzer eine Webseite auf, kann ein Cookie auf dem Rechner des Nutzers gespeichert werden. Dieses Cookie enthält eine charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige Identifizierung des Browsers beim erneuten Aufrufen der Webseite ermöglicht. Dies dient bspw. dazu, dass die Nutzung von Websites reibungslos abläuft. Regelmäßig werden Cookies bei der Verwendung von Online-Marketing-Tools eingesetzt, aber auch bei Analyse-Tools, Plug-ins und von Affiliate-Netzwerken.

Was Online-Händler jetzt beachten müssen

Das TTDSG regelt jetzt in § 25 eindeutig, dass die Speicherung von Informationen in der Einrichtung des Endnutzers, oder den Zugriff auf Informationen, die bereits in der Endeinrichtung gespeichert sind, nur zulässig ist, wenn der Endnutzer zugestimmt hat. Die Norm verweist auch unmittelbar auf die DSGVO. In Absatz 2 regelt das TTDSG die Ausnahmen von der Regel

Technisch notwendige Cookies: Vor allem die zweite Ausnahme ist relevant. Hier handelt es sich um die Cookies, die für die technische Umsetzung unbedingt erforderlich sind, damit die Webseite überhaupt funktioniert. Welche Cookies unbedingt erforderlich sind, regelt das Gesetz allerdings nicht.

Vorgeschichte – umstrittene Rechtslage bis 2020

Die rechtliche Lage der Einwilligungsbedürftigkeit von Cookies war in Deutschland zuletzt umstritten. Mit seinem Urteil vom 28. Mai 2020 hat der Bundesgerichtshof eine Grundsatzentscheidung zur Rechtsgrundlage der Verwendung von Cookies getroffen (Az. I ZR 7/16). Danach fand grundsätzlich § 15 Abs. 3 Telemediengesetz (TMG) Anwendung, auch unter Geltung der DSGVO. Mit dem Inkrafttreten der Regelung im TTDSG hat diese Vorschrift ihre Bedeutung verloren.

Der BGH machte im Anschluss an die Entscheidung des EuGH (siehe Exkurs) jedoch deutlich, dass diese Norm dahingehend zu verstehen sei, dass Cookies nur mit einer aktiven Einwilligung des Betroffenen gesetzt werden dürfen, sofern diese Nutzungsprofile bei der Verwendung von Pseudonymen erstellen und zum Zwecke der Werbung oder Marktforschung eingesetzt werden.

Der EuGH hat ausdrücklich festgestellt (Urteil v. 1.10.2019, Rs. C-673/17), dass vor dem Setzen von Cookies eine sachkundige und freie Einwilligung hierfür eingeholt werden muss. Für eine wirksame Einwilligung bedarf es einer aktiven Handlung des Seitenbesuchers, insbesondere genügt ein voreingestelltes Ankreuzkästchen dem Einwilligungserfordernis nicht. Die Entscheidungen des EuGH zur Auslegung des europäischen Rechts haben für die nationalen Gerichte Bindungswirkung, sodass der BGH die Feststellungen in der oben genannten Entscheidung berücksichtigen musste.

Cookie Abmahnung vermeiden

Eine risikoarme Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben ist die Cookie-Einwilligung. Dafür blendest du auf deiner Website bei Seitenaufruf für deine Besucher z.B. ein Cookie-Hinweis-Banner ein, auf dem du folgendes darstellst:

- dass Cookies zum Einsatz kommen,

- zu welchem Zweck die Cookies eingesetzt werden (mit Verweis auf weitere Details in der Datenschutzerklärung),

- und verweist auf die jederzeitige Widerrufsmöglichkeit.

Es muss eine Bestätigungs- und Ablehnungsmöglichkeit für den Besucher geben. Bevor der Besucher nicht seine Zustimmung gegeben hat, dürfen keine Cookies gesetzt und keine Daten übertragen werden. Erfahre mehr darüber, wie du eine Abmahnung aufgrund von Cookie-Richtlinie und TTDSG vermeiden kannst.

Hier geben wir einen ersten Überblick über weitere Gesetzesänderungen 2024 und was sie für den Online-Handel bedeuten.

CCM19 - Die komplette Cookie Banner & Consent Management Lösung aus Deutschland. Mach dir keine Sorgen mehr um Datenschutzverletzungen und bleibe mit dem Cookie Consent Banner CCM19 auf der sicheren Seite. Diese unabhängige Cookie Hinweis Lösung wird komplett in Deutschland entwickelt und gehostet und steht dir als Cloud-Version zur Verfügung.

Was sind Cookies?

Cookies sind kleine Textdateien, die von Websites auf dem Computer oder Gerät des Webseiten-Besuchers gespeichert werden. Cookies haben verschiedene Zwecke, beispielsweise, sich das Nutzungsverhalten oder Einstellungen zu merken (z. B. Spracheinstellungen). Das macht die Wiedererkennung eines Besuchers möglich und kann so etwa dafür sorgen, dass er im Warenkorb eines Shops die Produkte wiederfindet, die er bei seinem letzten Besuch dort hineingelegt hat.

Website-Betreiber verwenden Cookies aber auch, um noch tiefergehende Informationen über das Verhalten der Nutzer zu sammeln. Diese Daten können für Analysen und anschließende zielgerichtete Werbung verwendet werden.

Es ist wichtig zu beachten, dass einige Cookies als notwendig gelten, während andere eine Zustimmung erfordern (z. B. Tracking-Cookies für Werbezwecke). Man kann also dann auf die Einwilligung verzichten, wenn die Nutzung des Cookies für den Anbieter unbedingt erforderlich ist, damit dieser den „vom Nutzer ausdrücklich gewünschten Telemediendienst“ zur Verfügung stellen kann. Auf Tracking- und Werbe-Cookies von Drittanbietern trifft das allerdings in aller Regel nicht zu, da sie für die eigentliche Funktion der Website nicht notwendig sind.

Was sind Cookie-Banner und wie funktionieren sie?

Da viele Website-Betreiber aus unterschiedlichen Gründen Cookies einsetzen, finden sich auf etlichen Webseiten die sogenannten Cookie-Banner bzw. Consent-Tools wieder – die allzu oft als nervig empfunden werden. Diese Cookie-Banner informieren den Besucher darüber, dass die Website Cookies verwendet und verweist ggf. auf weitere Informationen in den Datenschutzbestimmungen. Idealerweise enthält der Cookie-Banner eine Schaltfläche, mit der der Besucher seine Zustimmung zur Verwendung der verschiedenen eingesetzten Arten von Cookies geben kann. Je nach Auswahl und Zustimmung werden die entsprechenden Cookies auf dem Gerät des Besuchers gespeichert.

Wo muss der Cookie Hinweis positioniert werden?

Grundsätzlich gibt es keine festen Vorgaben für die Positionierung von Cookie-Bannern. Es steht dem Website-Betreiber frei, wo und wie er auf Cookies hinweist und die Einwilligung für die Nutzung umsetzt. Und damit auch, wo er das Banner platziert und wie er das Cookie-Banner gestaltet. Bei der Programmierung der Website oder dem späteren Ergänzen von Cookies musst du darauf achten, dass du die Einwilligung vorab einholst. Das bedeutet, dass keine technisch nicht notwendigen Cookies vor dem Einholen einer Einwilligung gesetzt werden. Dafür hat sich der Cookie-Banner bewährt, der vor dem Betreten der Seite erscheint.

Welche Folgen drohen bei einem rechtswidrigen Einsatz von Cookies?

Die Verwendung von technisch nicht notwendigen Cookies ohne Zustimmung der Besucher kann rechtliche Konsequenzen haben, insbesondere im Hinblick auf Datenschutzvorschriften wie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Ein Verstoß gegen Datenschutzvorschriften kann unter anderem die Datenschutzbehörden und betroffene Privatpersonen auf den Plan rufen. Neben Bußgeldern und Schadensersatzforderungen sind Abmahnungen der Verbraucherverbände (und durch Mitbewerber) denkbar.

Ein Mangel an Transparenz und Datenschutz kann zudem das Vertrauen der Webseitenbesucher beeinträchtigen, wenn diese das Gefühl haben, dass ihre Privatsphäre nicht respektiert wird. Der Cookie Hinweis ist daher auch ein vertrauensbildendes Element.

Unter welchen Voraussetzungen darf ich Cookies verwenden?

Seit dem 1. Dezember 2021 findet sich die Rechtsgrundlage für Cookies und vergleichbare Technologien in § 25 TTDSG. Demnach besteht für Cookies grundsätzlich die Pflicht, vor ihrer Verwendung eine ordnungsgemäße Einwilligung des Betroffenen einzuholen (Cookie Hinweis). Diese Pflicht gilt zunächst unabhängig davon, ob die durch die Cookies gespeicherten oder ausgelesenen Daten personenbezogen sind oder nicht. Auch andere Technologien können durch diese Vorschrift erfasst sein, wie z.B. das sogenannte Browser-Fingerprinting.

Die Umsetzung erfolgt derzeit in der Regel mittels sogenannter Consent Tools, häufig in der Form von Cookie Bannern.

Von der Einwilligungspflicht bestehen zwei Ausnahmen:

- Alleiniger Zweck ist die Übertragung einer Nachricht über ein öffentliches Kommunikationsnetz

- Verarbeitung ist notwendig, wenn sie unbedingt erforderlich ist, um den Dienst bereitzustellen

Für die Praxis im Online-Handel ist die zweite Ausnahme von großer Bedeutung. Ist ein Cookie für die Bereitstellung eines ausdrücklich erwünschten Telemediendienstes (z.B. eines Online-Shops) unbedingt erforderlich, kann auf eine Einwilligung für das Setzen des Cookies unter Umständen verzichtet werden. Mehr Informationen gibt es weiter unten.

Wie muss die Einwilligung eingeholt werden?

Du musst die Einwilligung in das Setzen von Cookies als Seitenbesucher auf der Grundlage von klaren und umfassenden Informationen einholen. Die Einwilligung hat

- freiwillig,

- informiert,

- konkret und

- durch eine aktive Handlung

des betroffenen Nutzers zu erfolgen. Zum Einholen der Einwilligung auf Webseiten haben sich inzwischen sogenannte "Consent-Tools" etabliert. Hierzu haben wir einen Überblick über ausgewählte Consent Management-Tools erstellt.

Hierbei wird durch eine vorgeschaltete Abfrage beim ersten Aufruf einer Website die Einwilligung der Nutzer eingeholt werden. Die Einwilligung muss eingeholt werden, bevor die Cookies gesetzt werden.

- Während das Cookie-Banner angezeigt wird, sind alle Skripte der Website, die Nutzerdaten erfassen, blockiert. Zustimmungsbedürftige Cookies dürfen noch nicht gesetzt werden.

- Der Zugriff auf Impressum und Datenschutzerklärung muss ungeachtet dessen verlinkt und möglich sein.

- Erst wenn der Nutzer seine Einwilligung durch eine aktive Handlung (bspw. durch Setzen von Häkchen im Banner oder den Klick auf eine Bestätigungs-Schaltfläche) gibt, dürfen die einwilligungsbedürftigen Datenverarbeitungen tatsächlich beginnen bzw. die Cookies gesetzt werden.

Zudem hat der betroffene Nutzer das Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen und muss darüber vor Abgabe der Einwilligung informiert werden. Die Ausübung des Widerrufs muss dabei in ebenso einfacher Weise möglich sein, wie die Erteilung der Einwilligung selbst. Die erteilten Einwilligungen müssen protokolliert werden, so dass im Streitfall der Nachweis einer vorliegenden Einwilligung erbracht werden kann. Ferner muss die informierte Einwilligung so formuliert sein, dass der Betroffene erkennt, für welchen konkreten Fall er in welche Datenverarbeitungen einwilligt.

Allen Seitenbesuchern, die keine Einwilligung erteilen, muss es gleichwohl weiterhin möglich sein, die Website zu besuchen, ohne dass einwilligungsbedürftige Cookies gesetzt werden.

.png)

- Alles rechtens? Rechtstexte für ein sicheres Fundament

- Cookie-Lösung für deine Datensicherheit

- Weiterbildungsplattform für deine E-Commerce-Erfolge

Wie muss der Cookie Hinweis optisch gestaltet sein?

Damit die Einwilligung des Users wirksam ist, muss dieser natürlich verstehen, worin er einwilligt, wie er das macht, und dass er auch die Wahl hat, das nicht zu tun. Dafür muss nicht nur der textliche Inhalt eines Consent-Tools sorgen, sondern zwangsläufig auch dessen Design. Und das ist die Schwierigkeit, denn es gibt keinen allgemeinen Standard. Insgesamt hängt die Bewertung also vom Einzelfall ab.

Generell kann man sagen: Sind die Häkchen bei einwilligungsbedürftigen Cookies oder Cookiegruppen automatisch gesetzt, stellt das die Wirksamkeit der dann abgegeben Einwilligung infrage. Auch Kontraste und Farben sind je nach Einzelfall dazu geeignet, den betroffenen Website-Besucher in die Irre zu führen.

Die Einwilligung und Ablehnung müssen ebenfalls gleichwertig positioniert und auch gut und auf den ersten Blick erkennbar sein. Wenn eine Schaltfläche zum Ablehnen der Einwilligung einen so geringen Kontrast zum Hintergrund aufweist, dass ihr Text praktisch für jeden Betroffenen unlesbar ist, kann das kaum noch zu einer unvoreingenommen Einwilligung führen. Floskeln wie „Weiter ohne Akzeptieren“ oder „Verweigern“ stellen ebenfalls keine Einwilligung dar.

Fragen zur konkreten Umsetzung, insbesondere wie detailliert und umfassend bereits in dem Cookie-Banner über alle Tools und deren Anbieter informiert werden sollte und wie dies technisch-gestalterisch umzusetzen ist, haben die Datenschutzbehörden bislang offen gelassen.

Der Cookie-Banner auf einer Shop-Website hat einen weißen Hintergrund. Der Button zur Abgabe der Einwilligung ist leuchtend grün, der Button zur Nichtabgabe der Einwilligung ist hellgrau. Ein hellgrauer Button ist nicht nur optisch weniger gut wahrnehmbar, sondern suggeriert im digitalen Bereich auch, er sei inaktiv und nicht klickbar. Da sich der Webseitenbesucher oft in sekundenschnelle entscheidet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er den leuchtend grünen Button mit der Zustimmung anklickt, größer. Dann kann von keiner gültigen Einwilligungserklärung ausgegangen werden.

Checkliste:

- Die informierte Einwilligung ist vor Betreten der Seite einzuholen.

- Dem Webseitenbesucher muss klar sein, dass er eine Einwilligung abgibt.

- Die Einwilligung muss freiwillig erfolgen.

- Der Besucher muss sich proaktiv für die Einwilligung entscheiden (Browsereinstellungen sind nicht maßgeblich).

- Ein Weitersurfen ohne Interaktion mit dem Cookie-Banner ist keine eindeutige Einwilligung.

- Voreinstellungen oder vorangekreuzte Boxen im Cookie-Banner sind unzulässig.

- Den Zugang zur Website zu verweigern, wenn keine Einwilligung erteilt wird, ist ebenfalls unzulässig.

- Es muss ein deutlicher Hinweis auf die jederzeitige Widerrufsmöglichkeit geben.

Ausnahmen: notwendige Cookies

Für die Verwendung von Cookies ist dann keine Einwilligung erforderlich,

- "wenn der alleinige Zweck die Durchführung der Übertragung einer Nachricht über ein elektronisches Kommunikationsnetz ist" oder

- "wenn dies unbedingt erforderlich ist, damit der Anbieter eines Dienstes der Informationsgesellschaft, der vom Teilnehmer oder Nutzer ausdrücklich gewünscht wurde, diesen Dienst zur Verfügung stellen kann".

Die benannten Ausnahmetatbestände haben nur einen sehr engen Auslegungsspielraum und bedürfen für den jeweiligen Einzelfall einer konkreten Prüfung. Als Faustformel gilt: Wenn die Webseite ohne den Cookie ordnungsgemäß dargestellt werden kann, ist dieser kein technisch notwendiger Cookie. Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende:

für die Dauer einer Sitzung oder in bestimmten Fällen persistente Cookies, deren Gültigkeitsdauer auf wenige Stunden beschränkt ist: Diese dienen dem temporären Speichern von Nutzereingaben beim Ausfüllen von mehrseitigen Online-Formularen oder als Warenkorb zum temporären Speichern der vom Nutzer durch Anklicken einer Schaltfläche (z. B. "In den Warenkorb") ausgewählten Artikel. Diese Cookies sind erforderlich, um dem Nutzer den konkreten Dienst zur Verfügung zu stellen und sind mit einer konkreten Aktion des Nutzers verbunden.

für Dienste, bei denen eine Authentifizierung erforderlich ist, für die Dauer einer Sitzung: Diese Cookies dienen dazu, den Nutzer zu identifizieren, nachdem er sich angemeldet hat, so dass sich der Nutzer bei aufeinanderfolgenden Besuchen einer Website authentifizieren und auf Inhalte, für die eine Zugriffsberechtigung erforderlich ist, zugreifen kann.

zur Erkennung von Authentifizierungsmissbrauch für eine begrenzte längere Dauer: Diese dienen der besseren Sicherheit des vom Nutzer ausdrücklich angeforderten Dienstes, wie beispielsweise Cookies, die wiederholt fehlgeschlagene Anmeldeversuche auf einer Website entdecken oder auf andere Weise das Login-System vor Missbrauch schützen.

wie Flash-Player-Cookies für die Dauer einer Sitzung: Diese dienen der Speicherung von technischen Daten, die zur Wiedergabe von Video- oder Audio-Inhalten, wie etwa Bildqualität, Verbindungsgeschwindigkeit des Netzwerks und Pufferungsparameter.

für die Dauer der Sitzung: Diese betreffen die Verteilung von Webserveranfragen auf einem Serverpool. Mit dem Lastenverteilungs-Sitzungscookie kann einen konkrete Zuordnung eines Servers im Pool gewährleistet werden.

zur Anpassung der Benutzeroberfläche für die Dauer einer Sitzung (oder etwas länger): Typische Beispiele sind Cookies für Spracheinstellungen, mit welchen die vom Nutzer verwendete Sprache gespeichert werden kann oder Cookies für die Darstellung von Suchergebnissen, welche die Einstellungen des Nutzers für Online-Suchanfragen speichern.

Welche Cookies sind von der Einwilligungspflicht nicht ausgenommen?

- Cookies für das Webanalyse- und Werbe-Tracking (bspw. Google Analytics) oder von Affiliate-Programmen

- Tracking-Cookies von Social Plug-ins für verhaltensorientierte Werbung, Analysen oder Marktforschung

- Plug-ins, zur Einbindung von Videos, sobald hierdurch Daten für Analyse- oder Werbezwecke an Drittanbieter übermittelt werden (bspw. YouTube-Videos).

Was bedeutet das für die Datenschutzerklärung?

Über alle Datenverarbeitungen auf der Website ist in der Datenschutzerklärung zu informieren. In jedem Falle obliegt dem Websitebetreiber eine entsprechende Hinweispflicht. Insbesondere für Tools und Cookies, die nun nur noch mit Einwilligung verwendet werden dürfen, muss in der Datenschutzerklärung auch über die Einwilligung als Rechtsgrundlage informiert werden. Ebenso muss auch in der Datenschutzerklärung über die Verwendung von notwendigen Cookies informiert werden, obgleich es einer Einwilligung ausnahmsweise nicht bedarf. Prüfe deshalb unbedingt deine Datenschutzerklärung und passe sie entsprechend an.

Im Dezember 2021 hat die Datenschutzkonferenz als Gremium der unabhängigen deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder eine neue Orientierungshilfe für Anbieter von Telemedien veröffentlicht.

Hinweis für Mitglieder: Im Mitgliederbereich kannst du dir die passende Datenschutzerklärung für deine Internetpräsenz erstellen lassen und in deine Online-Präsenz einbinden. Du kannst die verwendeten Tools auswählen und entscheiden, ob diese erst nach Einwilligung eingesetzt.

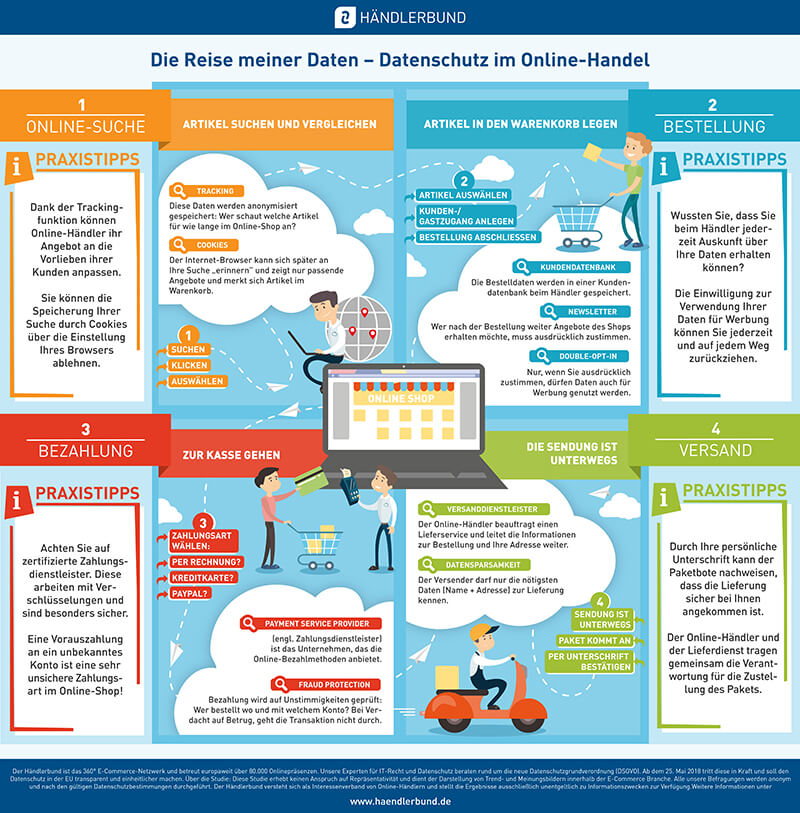

Was passiert mit den Daten?

Wer im Internet unterwegs ist, wird unweigerlich mit Cookies konfrontiert. Unsere Infografik zeigt die Reise der Daten:

Infografik auf der eigenen Seite einbinden

Gerne kannst du unsere Infografik auf deiner Webseite oder in deinem Blog einbinden. Dazu ist es nur nötig, den hier stehenden HTML-Code in deine Blog- oder Webshop-Seite zu kopieren (z.B. in der Code-Ansicht). Das ist schnell gemacht und völlig unkompliziert.

Die Nutzung ist für dich als Händler oder Blogger selbstverständlich kostenfrei. Wir freuen uns, dich und auch deine Kunden oder Leser unterstützen zu können.

<a href="https://www.haendlerbund.de/de/ratgeber/recht/4008-ttdsg-rechtsgrundlage-fuer-cookies" target="blank" title="Die Reise meiner Daten - Infografik"><img border="0" src="https://www.haendlerbund.de/de/downloads/infografik/dsgvo-daten-shop-infografik.jpg" alt="Die Reise meiner Daten - Infografik"></a>

Du kannst die Infografik kostenlos auf dem HB Marketplace downloaden!

Fazit

Viele Unternehmen machen sich das zu Nutze spielen in der Praxis oft nicht fair, drängen Webseitenbesucher teilweise sogar zur Einwilligung, indem die Banner komplex oder verwirrend gestaltet sind. Hier müssen die Betreiber eine Balance finden, die rechtlichen Anforderungen einzuhalten, das Vertrauen der Besucher zu wahren und gleichzeitig an die für die Vermarktung benötigten Daten zu kommen.

FAQ zu Cookie Hinweis

Genügt ein Weitersurfen dem Einwilligungserfordernis?

Dies ist derzeit nicht abschließend geklärt und bisweilen sogar umstritten. Zumindest entspricht diese Lösung nicht der strengen Ansicht der Datenschutzkonferenz, so dass bei dieser Lösungsmöglichkeit Vorsicht geboten ist.

Benötigen alle Cookies eine Einwilligung?

Das Setzen oder Auslesen von Cookies ist grundsätzlich erlaubt. Cookies dürfen beim Aufruf einer Website jedoch nur dann zum Einsatz kommen, wenn:

- hierfür eine Einwilligung des Betroffenen vorliegt („technisch nicht notwendige Cookies“) oder

- die Cookies unbedingt erforderlich sind, damit der Anbieter den Dienst erbringen kann, d. h. die Webseite betreiben/zur Verfügung stellen kann („technisch notwendige Cookies“).

Worauf muss ich bei der Gestaltung für die Einwilligung achten?

Der Cookie-Banner sollte übersichtlich und nicht manipulativ oder irreführend gestaltet sein. Durchläuft der Besucher erst einen regelrechten Klick-Marathon, um wichtige Informationen und die gewünschten Einstellungen zu finden, kann man nicht mehr von einer informierten und freiwilligen Einwilligung reden. Unternehmen sollten daher faire und übersichtliche Einwilligungsabfragen verwenden.

Ist ein Cookie-Banner Pflicht?

Eine Einwilligung in die Verwendung von Cookies muss nur dann vom Website-Besucher eingeholt werden, wenn „technisch nicht notwendige“ Cookies verwendet werden. Diese Einwilligung holt man, weil sie aktiv, bewusst und informiert sein muss, idealerweise über ein Cookie-Banner ein.

Wann braucht man kein Cookie-Banner?

Sofern nur „technisch notwendigen“ Cookies auf der Website verwendet werden, ist keine Einwilligung und somit kein Cookie-Banner notwendig. Voreingestellte Einwilligungen im Browser genügen jedoch nicht.

Braucht man auch eine Zustimmung für Tracking-Tools wie Google Analytics?

Für den Einsatz von Tracking-Tools braucht man keine aktive Einwilligung. Es bedarf jedoch entsprechender Klauseln in der Datenschutzerklärung, die darüber aufklären, welche Daten des Webseitenbesuchers das Tool erhebt und wie diese dann genutzt werden. Aufzuklären ist außerdem, an wen die Daten ggf. übermittelt werden. Hier bedarf es für jedes einzelne Tool einer ergänzenden Regelung in der Datenschutzerklärung.

Geschrieben von

Julia Petronis

War dieser Ratgeber hilfreich?

Das könnte dich auch interessieren

- WhatsApp Datenschutz » So nutzt du es sicher im Business

- Auftragsdatenverarbeitung DSGVO und Muster AV-Vertrag

- Betroffenenrechte nach DSGVO

- Personenbezogene Daten » Wichtige Regelungen im Datenschutz

- Google Analytics & DSGVO – Webanalyse vs. Datenschutz

- Hilfe mit der DSGVO inkl. Checkliste

- Informationspflichten nach DSGVO: Was du wissen solltest