Kundenbedürfnisse ermitteln – Kurz & Kompakt

- Kundenbedürfnisse zu ermitteln ist die Grundlage für Produkte, Texte und Branding: Nur wer die Wünsche seiner Kunden kennt, gestaltet Angebote, die wirklich überzeugen.

- Du brauchst echte Insights: Einen Mix aus Interviews, Kano-basierten Umfragen und Analyticst.

- Wenn Rechtssicherheit passt, kannst du dich auf das Wesentliche konzentrieren: Deine Kunden verstehen und begeistern.

Gründen ist gut, aber mit dem richtigen Partner noch besser. Der Händlerbund steht dir nicht nur bei Rechtstexten zur Seite, sondern begleitet dich mit umfassendem Schutz, persönlicher Beratung und vielen Lösungen für ein rechtssicheres Online-Business

Zu den MitgliedschaftenWas sind Kundenbedürfnisse und welche Arten gibt es?

Kundenbedürfnisse sind die Wünsche, Erwartungen und Probleme einer Zielgruppe, die ein Produkt oder eine Dienstleistung erfüllen oder lösen soll. Sie können funktional (z. B. Preis, Qualität) oder emotional (z. B. Vertrauen, Status) sein und bilden die Grundlage für erfolgreiche Marketing- und Verkaufsstrategien.

Klassifikation der Kundenbedürfnisse

- Funktionale Bedürfnisse: Was muss dein Produkt leisten? (Qualität, Zuverlässigkeit, Kompatibilität)

- Emotionale Bedürfnisse: Gefühle wie Sicherheit, Kontrolle, Freude und Anerkennung

- Latente Bedürfnisse: Kunden können sie oft nicht benennen, aber du kannst sie ansprechen und dadurch begeistern

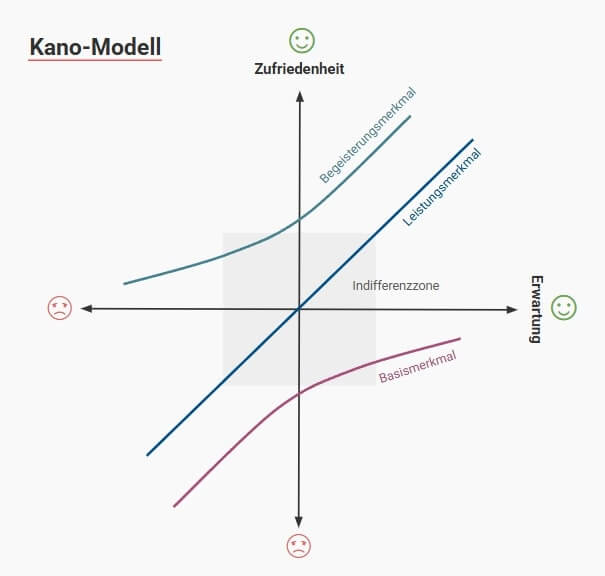

Tipp zur Einordnung: Mit dem Kano-Modell lassen sich diese Kategorien analytisch unterscheiden (Basis-, Leistungs- und Begeisterungsmerkmale) – ideal für Fragebogen-Analysen und Priorisierung

Das Kano-Modell ist ein Marketing- und Produktentwicklungsmodell, das erklärt, wie verschiedene Produktmerkmale die Kundenzufriedenheit beeinflussen. Es stammt von Professor Noriaki Kano (1980er Jahre).

Basisfaktoren (Must-be-Qualität)

- Selbstverständlichkeiten, die Kunden einfach erwarten

- Fehlen sie, gibt es Unzufriedenheit. Sind sie da, fallen sie oft gar nicht positiv auf.

- Beispiel bei einem Hotel: Sauberkeit, funktionierende Heizung

Leistungsfaktoren (One-dimensional Quality)

- Je besser erfüllt, desto zufriedener der Kunde, je schlechter, desto unzufriedener

- Kunden vergleichen hier bewusst

- Beispiel: Akkulaufzeit bei Smartphones, Liefergeschwindigkeit im Online-Shop

Begeisterungsfaktoren (Attractive Quality)

- Unerwartete Extras, die Kunden überraschen und emotional positiv binden

- Werden sie nicht geboten, ist das nicht schlimm, aber wenn doch, gibt's große Begeisterung

- Beispiel: Kostenloses Upgrade im Hotel, liebevoll verpackte Bestellung

Unerhebliche Merkmale (Indifferent Quality)

- Haben keinen nennenswerten Einfluss auf Zufriedenheit oder Unzufriedenheit

- Beispiel: Farbe der WLAN-Router-Innenschrauben (sofern nicht sichtbar)

Rückweisungsfaktoren (Reverse Quality)

- Werden als negativ empfunden, obwohl sie vielleicht gut gemeint sind

- Beispiel: Zu viele Push-Benachrichtigungen, erzwungene App-Updates

Kundenbedürfnisse vs. Kundenerwartungen

Klingt ähnlich, ist aber ein riesiger Unterschied. Denn während Erwartungen oft klar formuliert sind („Mein Paket sollte spätestens Mittwoch da sein"), sitzen Bedürfnisse viel tiefer. Wie schon beschrieben, entstehen sie meist unbewusst, z. B. der Wunsch nach Kontrolle und Vertrauen.Kurz gesagt:

- Erwartungen sind rational, konkret, objektiv.

- Bedürfnisse sind emotional, unbewusst, tiefgreifend.

Und genau deshalb reicht es nicht, nur Erwartungen zu erfüllen. Wer seine Kunden wirklich versteht und ihre Bedürfnisse anerkennt, baut Beziehungen auf, die bleiben.

"People don't know what they want until you show it to them."

- Steve Jobs

Deutsch: "Die Leute wissen nicht, was sie wollen, bis man es ihnen zeigt."

Warum du die “echten” Kundenwünsche erkennen solltest

Die Formel für Erfolg: echtes Kundenverständnis = bessere Conversion, mehr Loyalität und Upselling

Das iPhone ist ein Paradebeispiel für latente Bedürfnisse: Apple erkannte den weitgehend unbewussten Wunsch nach intuitiver Bedienbarkeit über einer Oberfläche ohne physische Tasten. Dieses Bedürfnis setzte die Firma mit dem Multitouch-Display konsequent um. So entstand ein Produkt, das nicht nur funktional überzeugte, sondern auch emotionale (Sicherheit, Prestige) und latente Bedürfnisse erfüllte.

Wenn du verstehst, warum Menschen bei dir bestellen (z. B. funktionaler Nutzen + emotionale Sicherheit), kannst du Personas, Marketingstrategien und Kampagnen viel gezielter aussteuern. Relevanz schlägt Werbung, vor allem bei Verkaufstexten, SEM und Social Media. Wiederkehrende Umsätze (durch Abo-Commerce) und Cross-Selling gelingen nur, wenn du die tatsächlichen Kundenwünsche kennst. Also nicht nur oberflächliche Erwartungen (Bestellzeit oder Kosten), sondern tiefgehende Emotionen wie Vertrauen oder Zugehörigkeit.

Die klassischen Kaufmotive

Die klassischen Kaufmotive liefern dir die perfekte Basis für überzeugende Texte und Persona-Erstellung. Sie unterteilen sich in rationale und emotionale Motive.

Rationale Kaufmotive basieren auf klaren, nachvollziehbaren Gründen, zum Beispiel Preis, Qualität, Nutzen, Funktionalität oder auch Produktsicherheit.

Die Kaufmotivation kann durch verschiedene Faktoren gezielt angeregt werden, z. B.:

- klare Produktinformationen

- Faktenvergleiche in Tabellenform

- gezielte Hervorhebung von Features

- aussagekräftige Bilder

- Zertifikate

![]() Wer sein Produkt mit langlebiger Qualität, guter Verarbeitung oder Rabattaktionen positioniert, spricht direkt diese Ebene an.

Wer sein Produkt mit langlebiger Qualität, guter Verarbeitung oder Rabattaktionen positioniert, spricht direkt diese Ebene an.

Die emotionalen Kaufmotive hingegen handeln von Gefühlen und unbewussten Bedürfnissen: das Bedürfnis nach Sicherheit, Prestige, Wohlbefinden, Spaß oder Zugehörigkeit.

![]() Sie gehen weit über rationale Argumente hinaus und aktivieren tiefere Ebenen der Entscheidung. So zieht etwa die Aussicht auf Prestige häufig mehr als ein einfacher Preisvorteil. Diese Motive beeinflussen nämlich unbewusst die Kaufentscheidung.

Sie gehen weit über rationale Argumente hinaus und aktivieren tiefere Ebenen der Entscheidung. So zieht etwa die Aussicht auf Prestige häufig mehr als ein einfacher Preisvorteil. Diese Motive beeinflussen nämlich unbewusst die Kaufentscheidung.

- Social Proof,

- limitierte Editionen oder

- das Gefühl der Exklusivität

aktivieren gezielt folgende Emotionen:

- Angst vom Verpassen (FOMO = Fear of missing out),

- Zugehörigkeit oder

- Status

Beispiele helfen, Kundenbedürfnisse greifbarer zu machen. Die folgende Tabelle zeigt, wie sich hinter unterschiedlichen Produkten ganz verschiedene Motivationen verbergen können.

| Gekauftes Produkt | Kundenbedürfnis | |

|---|---|---|

| Ergonomischer Bürostuhl | Gesundheit, Komfort | |

| Designer-Handtasche | Prestige, Individualität | |

| Kabellose In-Ear-Kopfhörer | Bewegungsfreiheit, Flexibilität | |

| Mehrweg-Kaffeebecher | Nachhaltigkeit, Kostenersparnis | |

| Winterjacke mit Thermofutter | Wärme, Sicherheit, Wohlbefinden |

Kundenbedürfnisse ermitteln

Im Marketing gibt es verschiedene Wege, um Kundenbedürfnisse sichtbar zu machen. Mal mit Zahlen, mal mit Gesprächen. Der Mix aus qualitativen und quantitativen Methoden macht's.

Qualitative Forschung

Qualitative Methoden wenden sich direkt an den Menschen. Es werden Interviews geführt oder Fokusgruppen zusammengestellt. Hier geht es um das „Warum" hinter dem Verhalten:

- In Interviews (Telefon, Video oder im vier Augen-Gespräch) und Fokusgruppen können offene Gespräche geführt werden. Du erfährst dabei die tatsächlichen Treiber hinter Käufen, Frust oder Kaufabbrüchen.

- Teilnehmende berichten über konkrete „kritische" Erfahrungen, positive sowie negative, und du analysierst Muster daraus. Dieses Verfahren nennt sich Critical Incident Technique (CIT).

- Methoden wie Session-Recording oder Seiten-Analysen zeigen, wie sich Nutzer verhalten. Du siehst beispielsweise Hürden im Checkout oder schleichende Veränderungen, die du gezielt angehen kannst.

Quantitative Forschung

Quantitative Methoden liefern dir klar messbare Daten und helfen, Muster zu erkennen:

- Online-Umfragen & Kano-Modell: Mit strukturierten Fragen (z. B. „Wie wichtig ist Feature X?" vs. „Wie enttäuscht wärst du ohne?") kannst du Merkmale als Basis-, Leistungs- oder Begeisterungsmerkmale klassifizieren. Das hilft vor allem bei der Priorisierung von Funktionen.

- Google Analytics: Du kannst herausfinden, welche Seiten besonders häufig abgebrochen werden, aus welchen Quellen Traffic kommt und welche Suchbegriffe genutzt werden.

Mixed Methods und ergänzende Techniken

Die Problem-Detecting-Methode konzentriert sich auf negative Erfahrungen. Mithilfe von Fragebögen findest du heraus, welche Probleme bei deinen Kunden besonders häufig auftreten. So lassen sich gezielt Schwachstellen im Angebot oder Service identifizieren.

Die Critical Incident Technique (CIT) geht noch einen Schritt weiter. Sie ergänzt die Problem-Analyse um persönliche Erlebnisse. Nutzer berichten von besonders positiven oder negativen Momenten.

Was bringt die Kombination?

Von allem das Beste: Wenn du qualitative und quantitative Methoden verbindest, bekommst du ein vielschichtiges Bild, das man Triangulation nennt. Dabei stellst du dir z. B. folgende Fragen:

- Was sagen meine Nutzer in Interviews oder Umfragen (qualitativ)?

- Welche Muster und Trends zeigen meine Daten (quantitativ)?

- Wo unterscheiden sich das Verhalten, die Zufriedenheit und die tatsächlichen Bedürfnisse?

Gerade durch diese Kombination erkennst du Lücken zwischen dem, was Kunden erwarten, und dem, was sie wirklich brauchen. So kannst du dein Angebot gezielt darauf ausrichten.

Aber Klartext: Stell dir vor, du verkaufst Zubehör für die PlayStation 5:

- Bedürfnis: Der Kunde will keine Kratzer an seiner PS5, fühlt Frust bei billiger Haptik, möchte auch eine ansprechende Optik.

- Kaufmotive: Safety + Prestige

Methodik:

- Qualitativ: Interviewe Kunden nach dem Online-Kauf. Z. B. „Wie oft hast du bereits Zubehör zurückgeschickt? Warum?"

- Quantitativ: Füge Kano-Fragen in eine Umfrage ein. Zum Beispiel: “Wie nervig ist eine billige Material-Haptik?” oder “Wie erleichtert wärst du durch Premium-Druckknöpfe?”.

Analytics:

- Liegen die Abbrüche im Warenkorb bei beispielsweise “billigen” Designs bei 50 %, führe eine Exit-Umfrage durch.

Umsetzung:

- Produktseite mit emotionalem USP: „Premium-Metall-Innenstruktur in Markenqualität, für ein sorgenfreies Nutzungserlebnis".

- Personas: „Oliver, der Gaming-Curator, 27 Jahre, sucht Optik + Schutz".

- Cross-Selling: „Begrenzte Edition XYZ (nur 200 Stück)".

Typische No-Gos bei der Bedarfsermittlung

x Du denkst vielleicht: „Ich weiß doch schon, was mein Kunde braucht". Daher befragst du sie nicht. Aber stell dir mal vor, du schätzt deine Kunden völlig falsch ein. Dadurch können massive Fehlannahmen entstehen und du wirtschaftest eventuell in eine völlig falsche Richtung. Jeder kann sich irren. Deswegen ist es gut, Annahmen zu prüfen.

x Wenn du Interviews führst, kann es sein, dass die falschen Fragen gestellt werden. Sie könnten zu hypothetisch oder zu allgemein sein. Überlege dir deine Fragen gut. Das ist deine Chance, mehr über die Beweggründe deiner Kunden herauszufinden.

x Auf keinen Fall solltest du Daten ignorieren oder falsch interpretieren. Natürlich kann letzteres auch aus Versehen geschehen, gerade wenn man nicht so viel Erfahrung hat. Aber Daten liefern das Verhalten deiner Kunden schwarz auf weiß.

x Zu breite Zielgruppen bringen dich nicht ans Ziel. Du brauchst Segmentierung. Zum Beispiel, wer kauft wofür? Hierbei hilft eine Zielgruppenanalyse.

x Fehlende Validierung durch mehrere Quellen. Qualitative Aussagen müssen durch übergeordnete Analytics bestätigt werden.

Von der Kundenbedarfsanalyse zur Umsetzung

So setzt du Schritt für Schritt Kundenbedürfnisse in Conversions um.

Produktentwicklung/ Portfolio

- Nutze Insight-Daten, um Basis-, Leistungs- und Begeisterungsmerkmale zu definieren (Kano-Ansatz)

- Starte Pilot-Angebote oder A/ B-Tests mit Feature-Varianten

Marketing und Branding (Social-Media, E-Mail, SM)

- Entwickle Buyer Personas aus realen Kunden-Interviews.

- Formuliere Werbebotschaften aus Sicht der Emotion (Need). „Fühl dich sicher" statt „wir liefern schnell".

Vertrieb und Texte (Produktseiten, Checkout-Texte)

- Produkttexte orientieren sich an Bedürfniserkennung („Für wen? Weswegen?")

- Checkout-Inhalte: Nutze den letzten Moment vor dem Kauf clever. Mit Hinweisen wie „Nur noch 3 Stück verfügbar" (Fomo), Kundenbewertungen (Social Proof) und einem klaren USP, der gezielt das emotionale Bedürfnis anspricht. Wie zum Beispiel: „Verpass nicht den WLAN-Router, der dir Sicherheit und Stabilität nach Hause bringt."

Kundenbindung und Cross-Selling

- After-Sales: Thematisiere in Mails nicht primär Produkte, sondern Emotionen und Ergebnisse für Kunden

- Abo-Modelle: Biete Lösungen, die emotionale Bedürfnisse bedienen (Bequemlichkeit, Kontinuität, Stressfreiheit)

Hyperpersonalisierung

- Nutze CRM-Daten, um kundenspezifische Bedürfnisse vorherzusehen und in Automations zu übersetzen

- Segmentiere deine Zielgruppen gezielt nach Bedürfnis-Profilen

Customer Journey und Kaufabbrüche analysieren

- Analysiere typische Abbruch-Momente, frage in Exit-Umfragen: „Was hat dir gefehlt?", um unbefriedigte Bedürfnisse zu identifizieren.

- Optimiere auf dieser Grundlage UX („Noch nicht genug Vertrauen", „zu viel Info" = kognitiver psychologischer Stress?).

Fazit

Wenn du Kundenbedürfnisse ermitteln möchtest, solltest du dir folgendes bewusstmachen: Dein Shop verkauft nicht nur Produkte, sondern Emotionen, Bedürfnisse und Lösungen. Je besser du verstehst, was deine Kunden wirklich wollen, desto gezielter kannst du sie abholen.

Wenn du echte Beweggründe wie Sicherheit, Prestige oder Kontrolle triffst, entsteht Kundenbindung. Nicht nur ein einmaliger Kauf. Das erreichst du mit einem Mix aus Analyse, Tests, Umfragen und Persona-Feinschliff.

FAQ Kundenbedürfnisse verstehen und analysieren

Was versteht man unter Kundenbedürfnissen?

Kundenbedürfnisse sind die Wünsche, Erwartungen und Anforderungen, die Kunden an ein Produkt oder eine Dienstleistung haben. Sie können funktional (z. B. Qualität, Preis) oder emotional (z. B. Vertrauen, Markenimage) sein.

Warum ist es wichtig, Kundenbedürfnisse zu kennen?

Wer die Kundenbedürfnisse versteht, kann gezielt Produkte, Services und Marketingbotschaften entwickeln, die wirklich überzeugen. Das steigert Kundenzufriedenheit, Loyalität und Umsatz.

Wie kann man Kundenbedürfnisse ermitteln?

Unternehmen nutzen dafür Umfragen, Interviews, Kundenfeedback, Datenanalysen und Marktbeobachtungen. Auch Social Monitoring, Listening und Keyword-Analysen liefern wertvolle Hinweise.

Was ist der Unterschied zwischen Kundenbedürfnissen und Kundenwünschen?

Kundenbedürfnisse sind grundlegende Anforderungen, während Kundenwünsche spezifische Ausprägungen dieser Bedürfnisse darstellen. Beispiel: Bedürfnis = Mobilität, Wunsch = Elektroauto.

Welche Arten von Kundenbedürfnissen gibt es?

Es gibt funktionale Bedürfnisse (z. B. Preis-Leistung), emotionale Bedürfnisse (z. B. Sicherheit, Vertrauen) und soziale Bedürfnisse (z. B. Anerkennung, Status).

Wie ändern sich Kundenbedürfnisse im Laufe der Zeit?

Sie entwickeln sich mit Trends, Technologie und Lebenssituationen. Unternehmen sollten ihre Zielgruppe regelmäßig analysieren, um veränderte Bedürfnisse frühzeitig zu erkennen.

Was passiert, wenn Kundenbedürfnisse nicht erfüllt werden?

Unzufriedene Kunden wechseln oft zur Konkurrenz, hinterlassen schlechte Bewertungen und empfehlen das Unternehmen nicht weiter. Kurz: du machst weniger Umsatz.

Wie lassen sich Kundenbedürfnisse im E-Commerce erfüllen?

Geschrieben von

Anja Schachheim

War dieser Ratgeber hilfreich?

Vielen Dank für dein positives Feedback!

Das könnte dich auch interessieren

- Zielgruppenanalyse » Kenne deine Kunden

- 11 Eigenschaften, die erfolgreiche Online-Händler brauchen

- H2H-Marketing » Mit diesen Schritten zu mehr Umsatz

- 23 E-Commerce Marketing Strategien für deinen Online-Shop

- Customer Journey » So führst du Kunden zum Kauf

- Cross-Selling » Mit diesen Tipps steigerst du deinen Umsatz>

- Buyer Persona erstellen leicht gemacht » Schritt für Schritt erklärt

- E-Commerce KPIs » 13 wichtige Kennzahlen für Shops